妊娠中の健診で「前置胎盤の可能性があります」と告げられると、多くの方が「前置胎盤 いつ分かるの?」と不安になるものです。

胎盤の位置はいつわかるのか、検査はいつ行われるのか——そうした疑問を持つ方に向けて、この記事では「胎盤の位置はいつわかる?確認する妊娠週数」や「検査はいつ?超音波での診断タイミング」などを詳しく解説します。

また、「低置胎盤はいつ上がる?自然に改善する可能性」や「全前置胎盤は何人に1人?発生頻度と注意点」といった具体的なデータも交え、わかりやすくまとめました。

さらに「前置血管はいつわかるのか?関連リスクも確認」「症状が出る時期と特徴」など、前置胎盤に関する不安や疑問を丁寧に整理しています。

「原因となりやすい人の特徴」や「仕事はいつ休むべき?前置胎盤の生活管理」といった実生活に役立つ情報から、「前置胎盤でしてはいけないこと一覧」「胎盤の位置が低い場合の気を付けるポイント」まで総まとめ。

「赤ちゃんへの影響は?前置胎盤とダウン症の関係」「前置胎盤の場合の出産時期と死亡率リスク」も含め、気になるポイントを押さえた内容です。ぜひ最後までお読みください。

▶内容要約

・前置胎盤の診断時期や超音波検査のタイミング

・妊娠週数ごとの胎盤位置変化と自然改善の可能性

・前置胎盤の症状や注意すべき生活管理のポイント

・赤ちゃんへの影響や出産方法、リスクについて

前置胎盤はいつ分かる?診断時期と見極め方

・胎盤の位置はいつわかる?確認する妊娠週数

・検査はいつ?超音波での診断タイミング

・低置胎盤はいつ上がる?自然に改善する可能性

・全前置胎盤は何人に1人?発生頻度と注意点

・前置血管はいつわかるのか?関連リスクも確認

・症状が出る時期と特徴

胎盤の位置はいつわかる?確認する妊娠週数

胎盤の位置がいつわかるのかという点については、多くの方が妊婦健診での超音波検査を通じて確認されることになります。具体的には、一般的な目安として妊娠16週頃から胎盤の位置を確認できるようになります。

ただし、初期段階で前置胎盤や低置胎盤と指摘された場合でも、それが確定診断とは限りません。これは妊娠の経過に伴って子宮が大きくなるため、胎盤の位置も相対的に変化することが多いからです。

特に妊娠20週~24週頃になると、胎盤が子宮の出口(内子宮口)からどれほど離れているかがより正確に判断されるタイミングと言えます。そのため、胎盤の位置確認は一度きりではなく、妊娠中期以降も繰り返し超音波で観察していく必要があります。

中でも妊娠32週頃までに胎盤の位置が確定し、それ以降は大きく変わることが少ないとされています。

「胎盤の位置がわかる時期と確認内容」

| 妊娠週数 | 確認内容・ポイント | 備考 |

|---|---|---|

| 妊娠16週頃 | 初めて胎盤位置を確認できる | 低置胎盤・前置胎盤と指摘される場合もあり |

| 妊娠20週~24週 | 胎盤位置をより正確に判断 | 子宮の成長により位置が変わることがある |

| 妊娠28週~32週 | 胎盤位置がほぼ確定する時期 | この時点で前置胎盤が確認されれば注意が必要 |

| 妊娠32週以降 | 胎盤位置は大きく変わらなくなる | 出産方法(帝王切開など)の検討時期 |

特に妊娠末期まで胎盤が内子宮口に近い場合は、前置胎盤のリスクが高くなるため、適切な管理が必要となります。

胎盤の位置がわかるタイミングを知ることで、妊婦さん自身も出産方法や日常生活の注意点について早めに理解し、準備を進められるでしょう。

検査はいつ?超音波での診断タイミング

前置胎盤を含めた胎盤位置の診断は、妊婦健診で行われる経腟超音波検査が基本です。妊娠中に何度か行われるこの検査の中でも、特に重要なタイミングは妊娠20週以降です。

というのも、妊娠初期や妊娠12週〜16週頃に胎盤が子宮の下方に位置しているように見えても、その後子宮が成長するにつれて自然に胎盤が上方へ移動し、最終的には正常な位置に落ち着くことが多いからです。

実際、多くの施設では妊娠24週頃までに経腟超音波検査で胎盤位置を再確認し、位置が改善しているかどうかをチェックします。この時期は子宮の形や大きさも安定してきているため、診断の精度が高まります。

さらに妊娠28週以降では、前置胎盤がある場合は警告出血などのリスクも増えるため、特に注意深く観察されます。

| 妊娠週数目安 | 胎盤位置診断のポイント | 経腟超音波検査の目的と注意点 |

|---|---|---|

| 妊娠12週〜16週 | 初期確認:胎盤が下方でも自然移動の可能性あり | 初回確認。まだ前置胎盤と確定しないことが多い |

| 妊娠20週〜24週 | 再確認:胎盤位置が改善しているかチェック | 子宮の大きさが安定し、診断精度が上がる |

| 妊娠28週以降 | 位置確定:前置胎盤であれば出血リスク増 | 警告出血リスクに備えた管理が必要 |

| 妊娠32週以降 | 最終確認:位置変化はほぼ期待できない | 帝王切開など出産方法の決定時期 |

万が一妊娠32週を過ぎても胎盤が内子宮口にかかっている場合、その後自然に位置が変わる可能性はかなり低くなります。このため、妊娠後期の健診では前置胎盤か否かを最終的に確定することが重要となります。

繰り返しますが、経腟超音波は胎盤位置を判断する上で最も信頼性が高く、適切な診断タイミングを守ることが母子ともに安心につながります。

低置胎盤はいつ上がる?自然に改善する可能性

低置胎盤と診断された場合でも、多くのケースでは妊娠経過中に胎盤が自然と上方へ移動することが期待されます。

一般的にその変化が見られるのは妊娠20週〜28週の間です。この時期は子宮の成長スピードが著しく、胎盤の位置が相対的に上がっていくことがよくあります。

特に妊娠24週頃までに胎盤辺縁が内子宮口から離れ始める傾向があり、この時点で「前置胎盤の可能性が薄れた」と判断されることも珍しくありません。

ここで重要なのは、妊娠32週を過ぎても胎盤位置が低い場合、自然に改善する確率はかなり低下するという点です。

つまり、妊娠初期〜中期の低置胎盤はそれほど深刻に捉えなくても良いケースが多いものの、妊娠後期になっても改善しない場合は医師と具体的な出産計画を立てる必要があります。

また、低置胎盤は前置胎盤ほどリスクは高くないものの、経腟分娩中の出血リスクが通常より高まる可能性があるため注意が必要です。最終的な判断は超音波検査を通じて行われますので、定期的な健診を欠かさず、医師の指示を守ることが大切です。

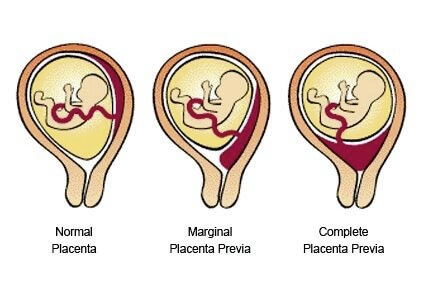

全前置胎盤は何人に1人?発生頻度と注意点

全前置胎盤とは、胎盤が完全に内子宮口を覆ってしまう状態を指し、通常の分娩では赤ちゃんが外に出られないため必ず帝王切開が必要になります。この全前置胎盤の発生頻度については、日本国内外の統計でも大きな差はなく、一般的には200人に1人程度とされています。

つまり、すべての妊婦さんの約0.5%前後という比較的稀なケースです。ただし、年齢が高い妊婦さんや、過去に帝王切開や流産手術を受けた経験がある方、多胎妊娠、喫煙習慣がある方ではリスクが高まる傾向があります。

全前置胎盤の怖さは、その発生頻度以上に母体と赤ちゃん両方に重大なリスクが伴う点です。特に注意が必要なのは、妊娠後期に突然の大量出血を起こす「警告出血」や、癒着胎盤を合併するケースです。

「全前置胎盤の基礎情報」

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 胎盤が完全に内子宮口を覆う状態 |

| 発生頻度 | 約0.5%(200人に1人程度) |

| 主なリスク要因 | ・高齢妊娠 ・過去の帝王切開や流産手術 ・多胎妊娠 ・喫煙習慣 |

| 主なリスク | ・妊娠後期の大量出血(警告出血) ・癒着胎盤リスク |

| 出産方法 | 必ず帝王切開 |

| 事前準備 | ・早期の帝王切開計画 ・自己血貯血 ・輸血体制の確保 |

| 管理のポイント | 専門医の指導のもと、慎重な経過観察と管理 |

癒着胎盤の場合、通常の方法で胎盤が剥がれず、帝王切開時に子宮摘出を必要とする場合もあります。このため、全前置胎盤と診断された方は通常よりも早い段階から計画的に帝王切開の準備が進められます。

術前に自己血を貯める「自己血貯血」や、輸血体制の確保などが行われることが一般的です。全前置胎盤と診断された際には、必ず専門医の指導のもと慎重に管理し、万が一に備える心構えが大切です。

前置血管はいつわかるのか?関連リスクも確認

全前置胎盤とは、胎盤が完全に内子宮口を覆ってしまう状態を指し、通常の分娩では赤ちゃんが外に出られないため必ず帝王切開が必要になります。この全前置胎盤の発生頻度については、日本国内外の統計でも大きな差はなく、一般的には200人に1人程度とされています。

つまり、すべての妊婦さんの約0.5%前後という比較的稀なケースです。ただし、年齢が高い妊婦さんや、過去に帝王切開や流産手術を受けた経験がある方、多胎妊娠、喫煙習慣がある方ではリスクが高まる傾向があります。

全前置胎盤の怖さは、その発生頻度以上に母体と赤ちゃん両方に重大なリスクが伴う点です。

特に注意が必要なのは、妊娠後期に突然の大量出血を起こす「警告出血」や、癒着胎盤を合併するケースです。癒着胎盤の場合、通常の方法で胎盤が剥がれず、帝王切開時に子宮摘出を必要とする場合もあります。

このため、全前置胎盤と診断された方は通常よりも早い段階から計画的に帝王切開の準備が進められます。術前に自己血を貯める「自己血貯血」や、輸血体制の確保などが行われることが一般的です。

全前置胎盤と診断された際には、必ず専門医の指導のもと慎重に管理し、万が一に備える心構えが大切です。

症状が出る時期と特徴

前置胎盤に関連する症状が現れる時期と特徴は、妊娠週数によって異なりますが、多くは妊娠28週以降に注意が必要だと言われています。

特に特徴的なのが「警告出血」と呼ばれる突然の性器出血です。これは腹痛を伴わず、ある日いきなり少量〜大量の出血が始まるのが特徴です。

前述の通り、妊娠中期までの前置胎盤は自然に改善するケースが多いのですが、妊娠後期に入っても胎盤が内子宮口付近に留まっている場合、子宮の収縮や日常生活の刺激によって胎盤がずれたりはがれたりしやすくなります。

このとき母体の血管が破れてしまい、赤ちゃんにも影響を及ぼす可能性があります。症状が出るタイミングとしては、特にお腹が大きく張りやすくなる妊娠30週前後から増えてくると考えておくと良いでしょう。

「前置胎盤に関連する症状と注意時期」

| 妊娠週数目安 | 主な症状・特徴 | 注意ポイント |

|---|---|---|

| 妊娠20週〜28週 | 通常は症状なし | 妊婦健診で位置確認を継続 |

| 妊娠28週〜30週 | 警告出血が起こりやすくなる | 腹痛を伴わない突然の性器出血に注意 |

| 妊娠30週〜34週 | 警告出血の頻度が増加 | 出血時はすぐに医療機関へ連絡 |

| 妊娠34週以降 | 出血リスクが高く、緊急入院も検討 | 自宅安静・外出制限・早めの帝王切開準備 |

| 症状なしの場合も | 無症状で進行するケースもある | 定期健診を必ず受け、医師の指示に従うこと |

また、症状が現れないまま前置胎盤が進行することもあるため、無症状だからといって安心はできません。妊婦健診で前置胎盤と診断された場合は、常に突然の出血に備えた生活を心がける必要があります。

例えば外出を控える、自宅安静を守るといった対応が必要となります。

もし警告出血が起きた場合は、たとえ少量でもすぐに医療機関へ連絡し、医師の指示を仰ぐことが求められます。早期対応が母体と胎児の命を守る重要なポイントとなります。

前置胎盤はいつ分かる後の注意点と対処法

・原因となりやすい人の特徴

・仕事はいつ休むべき?前置胎盤の生活管理

・前置胎盤でしてはいけないこと一覧

・胎盤の位置が低い場合の気を付けるポイント

・赤ちゃんへの影響は?前置胎盤とダウン症の関係

・前置胎盤の場合の出産時期と死亡率リスク

原因となりやすい人の特徴

前置胎盤が発生しやすい人の特徴について、医学的にいくつかのリスク因子が報告されています。

まず、最もよく知られているのは高齢出産です。一般的に35歳以上で初めて出産する場合、前置胎盤のリスクが高まるとされています。

また、出産回数が多い方、多胎妊娠(双子や三つ子など)もリスク因子として挙げられます。さらに、過去に帝王切開を経験した方や子宮筋腫の手術歴がある方も注意が必要です。

これらは子宮内膜が手術によって傷ついた経験があるため、受精卵が着床する際に通常とは異なる位置を選びやすくなると考えられています。他にも、喫煙習慣がある方は血流状態が悪くなり、胎盤の異常が起こりやすいという報告もあります。

ただし、これらのリスクがすべて当てはまらない場合でも前置胎盤になるケースは存在します。

「前置胎盤が発生しやすい人の特徴・リスク因子」

| リスク因子項目 | 詳細内容・説明 |

|---|---|

| 高齢出産 | 35歳以上での初産はリスクが高まる |

| 出産回数が多い | 経産回数が多いほど前置胎盤リスクが増える |

| 多胎妊娠 | 双子や三つ子など複数の胎児を妊娠している場合 |

| 過去の帝王切開歴 | 子宮内膜の傷が影響しやすい |

| 子宮筋腫手術歴 | 子宮手術経験による内膜環境の変化 |

| 喫煙習慣 | 血流不良による胎盤異常の発生リスク |

| その他 | 特にリスク因子がなくても発生するケースあり |

つまり、「自分は当てはまらないから大丈夫」と安心しきってしまわず、定期的な妊婦健診でのチェックを欠かさないことが重要です。

逆に、リスク要因が多く当てはまる方は、妊娠初期から意識的に注意深く経過を観察し、必要に応じて専門施設での診察を受けることが推奨されます。自身の状況を冷静に把握し、適切な対応を心がけることが何よりの予防策となります。

仕事はいつ休むべき?前置胎盤の生活管理

前置胎盤と診断された場合、仕事や日常生活のペースをどのように調整すれば良いのか悩む方も多いはずです。

結論から言えば、妊娠週数や症状の有無によって仕事を休むタイミングは異なりますが、一般的には妊娠28週以降には慎重な生活管理が必要とされています。特に医師から「自宅安静」「入院管理」と指示された場合は速やかに仕事を休む決断が求められます。

なぜなら、前置胎盤は妊娠後期に入ると警告出血や早産のリスクが高まるため、突然の体調変化にすぐ対応できる状態でいることが望ましいからです。

具体的には、立ち仕事や長時間のデスクワーク、通勤時の移動などが母体に負担をかける要素となります。このため、症状がなくても妊娠32週頃からは仕事を休むことを前提に考えた方が安心です。

会社と相談する際は、医師から診断書をもらって産休や休職の手続きを早めに進めることもポイントとなります。また、仕事を休んだ後は安静に過ごすだけでなく、家事や育児も必要以上に無理をしないよう心がけるべきです。

繰り返しますが、前置胎盤はいつ何が起こるかわからない状態です。仕事と家庭の両方を無理なく調整し、安心して出産を迎える準備を整えておきましょう。

前置胎盤でしてはいけないこと一覧

前置胎盤と診断された場合、日常生活で控えるべき行動や習慣があります。

無理をしてしまうと、母体と赤ちゃんの両方に重大なリスクが及ぶため、医師の指示を守りながら慎重に行動することが求められます。

まず、激しい運動や重い荷物を持つことは避けるべきです。これらは子宮への刺激となり、出血や早産を引き起こす可能性があります。また、長時間の立ち仕事や無理な姿勢も控えるようにしましょう。

具体的には、デスクワークや家事も含め、無理なくできる範囲での活動にとどめるのが望ましいです。次に、性交渉も禁止されるケースがほとんどです。性行為による子宮収縮や物理的刺激が出血を誘発するリスクが高いため、医師から特別に許可されない限り控えるのが一般的です。

そしてもう一つ注意したいのが遠出や旅行です。とくに妊娠後期には、いざという時にすぐ医療機関へ行ける環境を維持する必要があります。外出する場合も、病院までの移動手段を常に考えておくことが大切です。

| 控えるべき行動・習慣 | 理由・注意点 |

|---|---|

| 激しい運動 | 子宮収縮や出血を誘発する可能性がある |

| 重い荷物を持つ | 腹圧がかかり胎盤剥離や早産リスクが高まる |

| 長時間の立ち仕事・無理な姿勢 | 子宮への負担や血流悪化、転倒リスクがある |

| 性交渉 | 物理的刺激や子宮収縮による出血リスクが高いため |

| 遠出・旅行 | 緊急時に医療機関へすぐ行けない状況を避ける |

| 便秘を放置 | 腹圧が高まり出血・早産リスクを上げる |

| 自己判断での行動 | 医師の指示を守らないと母子ともにリスクが高まる |

食事や生活習慣については、特別な制限はないものの、便秘にならないように気を付けることがすすめられています。便秘は腹圧を高め、子宮に余計な負担をかけるため、食物繊維を多めに摂り、適度な水分補給を心がけましょう。

このように、前置胎盤は普段とは違う慎重な生活管理が必要な状態ですので、自己判断せず医師の指導のもとで行動してください。

胎盤の位置が低い場合の気を付けるポイント

胎盤の位置が低い、つまり低置胎盤と診断された場合でも、前置胎盤ほどではないにせよ一定の注意が必要です。

低置胎盤とは、胎盤が内子宮口の近くにある状態を指し、妊娠中期までに自然と位置が上がることも多いものの、万が一そのまま位置が変わらない場合はリスクが高まります。まず意識しておきたいのは、出血の兆候に注意を払うことです。

わずかな出血でもすぐに医療機関へ相談し、様子を見るという姿勢が大切です。

特に妊娠後期に入ると、子宮が大きくなり胎盤が圧迫を受けやすくなるため、予期せぬ出血が起こる場合があります。そのため、過度な運動や立ちっぱなしの作業は避け、安静に過ごす時間を増やすことが勧められています。

また、妊娠28週を過ぎたあたりからは、できるだけ近くの医療機関で管理を受ける準備を整えておきましょう。里帰り出産を希望する場合も、妊娠31週末までには転院や紹介先の手続きを済ませておくことが推奨されています。

食生活では便秘を防ぐことも重要なポイントです。腹圧を避けるためにも、無理なく排便できる体調を維持することが求められます。加えて、無症状であっても健診をきちんと受け続けることは基本です。

妊娠中期までに胎盤位置が改善するケースも多いですが、改善しない場合は帝王切開が必要となりますので、主治医とよく相談しながら今後のスケジュールを確認しておくことが安心につながります。

赤ちゃんへの影響は?前置胎盤とダウン症の関係

前置胎盤と診断された妊婦さんの中には、「赤ちゃんに障害があるのではないか」「前置胎盤だとダウン症の確率が高くなるのか」といった不安を抱く方も少なくありません。

結論から言えば、前置胎盤そのものが赤ちゃんの染色体異常や先天性疾患のリスクを直接高めるわけではありません。前置胎盤とダウン症の関連が話題になる背景には、どちらも高齢出産のリスク因子に含まれることがあります。

つまり、35歳以上で妊娠した場合、前置胎盤のリスクとダウン症のリスクが同時に高まる傾向があるため、一部で関連性があるように見えるだけなのです。

しかし、医学的には両者は別の原因で起こるものであり、前置胎盤だからといって赤ちゃんに異常が必ず起こるわけではありません。ただし注意したいのは、前置胎盤により早産や低出生体重児になるリスクが高まることです。

妊娠37週未満での出産となるケースも多く、早産児として生まれた場合にはNICUでの管理が必要になる場合もあります。

早産そのものは赤ちゃんの発達や健康状態に影響することがありますので、その点は十分理解しておくことが重要です。必要であれば新型出生前診断(NIPT)や羊水検査などを活用し、赤ちゃんの状態を事前に確認しておく方法もあります。

主治医としっかり相談しながら、過度に心配し過ぎず冷静に対応することが望まれます。

前置胎盤の場合の出産時期と死亡率リスク

前置胎盤と診断された場合、最も重要なのは安全に出産するためのタイミングと方法を医師と相談し、計画的に準備を進めることです。

一般的に、前置胎盤の出産時期は妊娠37週前後に予定帝王切開で行われることが多いですが、状況によってはそれより早い時期になることもあります。特に警告出血やお腹の張りが頻繁に起こる場合、妊娠34~35週での緊急帝王切開となることも珍しくありません。

あらかじめ妊娠32週頃までには帝王切開の計画を立て、自己血貯血や輸血の準備を整えておく施設も多くあります。

ここで気になるのが、前置胎盤による母体や赤ちゃんの死亡率リスクですが、近年の医療体制ではそのリスクは極めて低く抑えられています。

日本産科婦人科学会のデータによると、前置胎盤の頻度は全分娩の0.3~0.6%程度で、その中で母体死亡に至るケースはごくわずかです。ただし例外もあり、癒着胎盤を合併している場合には子宮摘出が必要になることもあります。

この場合、出血量が非常に多くなるため、手術のリスクが高まります。

そのため、前置胎盤と診断された場合は必ずNICUや麻酔科が整った高次医療施設での分娩が推奨されています。出産が近づくにつれ「いつ手術になるのか」「早産にならないか」と不安になることもあるでしょう。

しかし、必要以上に恐れず、医療スタッフと十分に話し合いを重ねながら準備を進めることが、安心して赤ちゃんを迎えるための第一歩です。

まとめ:前置胎盤はいつ分かるかについて

・前置胎盤は妊娠16週頃から超音波検査で確認できる

・妊娠20〜24週頃に胎盤位置の再確認を行うことが多い

・妊娠32週を過ぎると胎盤位置はほぼ確定すると考えられる

・前置胎盤の確定診断には経腟超音波検査が有効

・妊娠初期に低置胎盤と診断されても自然改善することがある

・低置胎盤は妊娠20〜28週頃までに上がるケースが多い

・妊娠32週以降は自然改善する可能性が低くなる

・全前置胎盤は約200人に1人の割合で発生する

・前置胎盤は高齢出産や帝王切開歴がある人に起こりやすい

・前置胎盤の症状は妊娠28週以降の無痛性出血が多い

・前置血管は妊娠28〜32週頃に診断されやすい

・前置胎盤では性交渉や激しい運動を避ける必要がある

・妊娠32週頃から仕事を休むなど生活管理を慎重にする

・前置胎盤とダウン症には直接的な関係性はない

・前置胎盤による出産は原則帝王切開となり死亡率は低い